Krankheits- oder Untoten-Metaphern in Bezug auf „die“ Frau als

Tabubruch bei Elfriede Jelinek

„Und eben darin besteht die Arbeit eines Dichters, die verbrauchten Schemen aufzuscheuchen. Sonst würden wir Gedanken denken, die nicht unsre sind.“

Olga Martynova: Mörikes Schlüsselbein

1. Was ist (heutzutage) ein Tabu?

Wenn man es sich zur Aufgabe macht, der Krankheits- und Untotenmetaphorik im Hinblick auf „die“ Frau im Werk von Elfriede Jelinek nachzugehen, kommt man leicht in Bedrängnis. Denn von Anfang an, so scheint es, ist genau dies ein ihr Werk beherrschendes oder zumindest in ihrem Werk vorherrschendes Motiv, das sich in spezieller Metaphorik manifestiert. Das heißt: Motiv oder Thema und sprachliche Umsetzung, wobei es dabei nicht nur um Metaphern im engeren Sinne, sondern um vielfältige sprachliche Verfahren geht, sind bei Jelinek gar nicht zu trennen, was dann auch die Frage nach dem Tabubruch auf die Sprache selbst ausdehnen, die Sprache selbst als tabubrecherisch notwendig einbeziehen müsste.

Krankheits- und Untotenmetaphorik in Hinsicht auf „die“ Frau ist aber vor allem auch eine politische Metapher, ein politischer Gestus performativer Patriarchatskritik. Indem Jelinek „die“ Frau als Kranke und Untote pathologisiert und stigmatisiert (von Krankheit oder Moderne Frauen, 1984, bis FaustIn and out, 2011), paradigmatisiert sie zugleich die Stellung der Frau in der Gesellschaft – von der Nachkriegsgesellschaft Österreichs und Deutschlands bis heute (selbst dann, wenn sie auf Frauen wie Clara Schumann oder eine fiktive Figur wie Ibsens Nora zurückgreift) –, als minderwertig angesehen, unterdrückt, ohne wirkliche Chancengleichheit und dem Mann unterlegen. Das erschien und erscheint vielen als skandalös (vielleicht gerade weil diese Paradigmatisierung als Satire oder Groteske in zugespitzt-übertriebener Form erscheint), handelt es sich doch bei Österreich und Deutschland um zwei mitteleuropäische Länder, die seit 1945 bzw. 1949 mit der Zweiten Republik resp. BRD eine demokratisch-freiheitliche Gesellschaft haben, in der die Stellung der Frau qua Verfassung bzw. Grundgesetz als gleichberechtigt mit der des Mannes gilt. Was immer das im Einzelnen hieß und heißt: Die rechtlich gleichgestellte Frau in der Gruft der Untoten zu belassen oder als Gespenst der Noch-immer-im-Patriarchat-zum-lebend-tot-sein-Verdammten herumwabern zu lassen, erschien vielen (trotz des Aufbruchs der 1968er und trotz der nicht verwirklichten de facto-Gleichstellung z.B. allein in ökonomischer Hinsicht) als Tabubruch im politischen Konsens der damals gerade stolz sich etablierenden jungen Republiken. Noch immer also stößt Jelinek mit „der“ Frau als Zombie, die aus der Gruft heraus sprachliche Ohrwatschen verteilt, wie im Märchen die Hand des Kindes aus dem Grab, bei so manchen auf Unverständnis. Warum ist das so?

Am Anfang aber steht, das scheint unvermeidbar, die Frage nach dem, was denn ein Tabu ist, und vielleicht muss man die Frage auch zuspitzen und fragen, was denn heutzutage überhaupt noch ein Tabu ist. Die zugespitzte Frage unterstellt, dass im medialen, im digitalen Zeitalter sich möglicherweise gewandelt hat, was eine Gesellschaft als Tabu betrachtet oder was von Seiten bestimmter (autokratischer) Regierungen als Tabu zu gelten hat – wie im Russland Putins beispielsweise die Homosexualität. Im Online-Lexikon Wikipedia kann man nachlesen, dass auch in der Bundesrepublik Deutschland die „Darstellung von Homosexualität im deutschen Fernsehen […] lange Zeit ein Tabuthema“ war, während es in Frankreich der Algerienkrieg, in Österreich der „Anschluss“ Österreichs durch die Nazis und in anderen Ländern wieder etwas anderes war.[1] Meyers großes Taschenlexikon beschränkt sich auf die Herkunft des Begriffs aus dem Polynesischen und seinen religiösen Ursprung, der eben in der dortigen Religion „das unbedingte Verbot, Orte zu betreten, Gegenstände, Tiere und Personen zu berühren, Wörter aus- und Personen anzusprechen“ meinte, „die Sitz bzw. Träger der zum Guten (bei Einhaltung) bzw. Bösen (bei Übertretung) wirkenden übernatürlichen Macht (Mana) sind“[2] und weitet das nur allgemein auf andere Religionen aus.

Wenn es ums Tabu geht, bleibt es ebenso wenig aus, auch auf Freud zu rekurrieren, Elfriede Jelineks Landsmann, der auch in vielen Dingen ihr Gewährsmann ist, denn die Allusionen auf die Psychoanalyse ziehen sich durch ihr Werk wie die auf Heidegger oder Hölderlin, wenn Freud auch eher indirekt und nicht in verdeckten, versteckten, verzerrten Zitatmontagen zu finden ist. Freud steigt in die Tiefen der Vorzeit hinab, um das Magische, das Animistische des Tabus (er beginnt mit der „Inzestscheu“) auszuleuchten und uns den Menschen der Vorzeit als einen „Zeitgenosse[n]“ „in gewissem Sinne“[3] vorzustellen. (Gerade dieser Zeitgenossenschaft gilt es nachzugehen.) Freud stellt heraus, dass z.B. die Übertretung des Inzestverbotes vom ganzen Stamm auf Schwerste bestraft wurde, „als gelte es, eine die ganze Gemeinschaft bedrohende Gefahr oder eine sie bedrückende Schuld abzuwehren.“[4] In mehrfacher Hinsicht ist Freud auch kritischer, als es jeder Lexikonartikel vielleicht sein kann, wenn er darauf verweist, dass die Übersetzung von Tabu schwierig für uns Heutige sei, die wir „den damit bezeichneten Begriff nicht mehr besitzen. Den alten Römern war er noch geläufig, ihr sacer war dasselbe wie das Tabu der Polynesier“[5], und er verweist auf den gegenläufigen Sinn: „Es heißt uns einerseits: heilig, geweiht, andererseits: unheimlich, gefährlich, verboten, unrein. Der Gegensatz von Tabu heißt im Polynesischen noa = gewöhnlich, allgemein zugänglich.“[6] Das Tabu wäre in der Sprache Derridas also ein „Pharmakon“, da es Gegensätze in sich vereint, heilig und unrein bedeuten kann: Derrida geht sprachphilosophisch solchen Begriffen nach, die die metaphysischen Gegensätze, die sonst in getrennten Sphären einander diametral entgegengesetzt sind, gewissermaßen auflösen. In Hinsicht auf das Pharmakon untersucht er Platons „Pharmazie“, denn Pharmakon bedeutet Gabe oder Gift, was eher auf einen graduellen Unterschied verweist als auf eine Dichotomie.[7] Im Kapitel Das Erbe des Pharmakon: Die Familienszene findet sich folgende Feststellung: „Es geht um Vater und Sohn […]. Die Mutter wird schweigend übergangen […]. Und wenn man richtig nach ihr sucht – wie etwa in jenen Suchbildrätseln –, so wird man vielleicht ihre unstete Gestalt, verkehrt herum gezeichnet, im Laubwerk erkennen können […].“[8]

Was hat das alles mit dem Tabu bzw. Tabubruch bei Elfriede Jelinek zu tun? Dazu zwei Thesen vorweg, die vielleicht etwas „steil“ erscheinen mögen und bei denen es nicht darum geht, dass sie hier lückenlos belegt würden. Aus dem zu Freud Gesagten ergibt sich die eine These: Wenn, allgemein gefasst, die Überschreitung des Tabus in der Vorzeit wie heute (die „Zeitgenossenschaft“) Sanktionen nötig macht, um z.B. eine die Gemeinschaft „bedrückende Schuld abzuwehren“[9], dann könnte, in diesem Lichte beleuchtet, die von Jelinek sprachlich deformierte Frau als Objekt des Mannes – und d.h. nicht als Begehrte, sondern Erniedrigte und Geschundene (Die Liebhaberinnen, Lust) – eine unbewusste Schuld (Freuds Psychoanalyse) anrühren, die deshalb eine verdrängte (untot wabernde) bleibt, weil dieses „archaische Erbe“ (die Unterwerfung der Frau als patriarchaler Gestus) abgewehrt werden muss, erst recht in so aufgeklärten republikanischen Zeiten, die noch viel ebenso gespenstisch waberndes faschistisches Erbe in sich bergen und zu verbergen haben. Was aber tatsächlich geschieht in diesen Zeiten, ist, dass die Frau, und das nicht etwa nur als Vergewaltigungsobjekt in den „modernen“ Kriegen auf dem Balkan oder sonst wo, immer noch etwas vom „homo sacer“ hat, vom Sündenbock – denn ist sie nicht immer noch einerseits heilig und andererseits unrein? Schon die feministische Literatur hatte das herausgestellt –, und das immer wieder zu insinuieren, rührt immer noch an ein Tabu, erst recht, wenn man es wie Jelinek so beharrlich zum Sprach-Thema der Kunst macht.

Aus dem zu Derrida Gesagten ergäbe sich die These, dass, wenn im Familientableau – dem Jelinek’schen Thema überhaupt – die Mutter „schweigend übergangen“ wird und im Suchbild dann „verkehrt herum gezeichnet“[10] erscheint, dies für die vielen Umkehrfiguren in Jelineks Texten eine brauchbare Skizzierung entwürfe – unter der Maßgabe, dass es nicht nur um die Mutter, sondern die Frau überhaupt geht. Jelinek geht sogar so weit, dieses Übergehen auf ihre eigene Person auszudehnen und auszuweiten, wenn sie im Gespräch mit Riki Winter sagt: „[E]s hat auch für mich ein Prozeß der Selbstauslöschung stattgefunden“, und Winter kommentiert: „Diese Distanz […] treibst Du allerdings immer wieder selbst voran, mit den Mitteln der Sprache, mit Ironie, ja mit Sarkasmus. Das ist […] eine bewußt gesetzte Haltung, die Du für Deine Literatur, vielleicht auch für Deine Selbstdarstellung gewählt hast.“[11]

2. Selbstäußerungen im Spiegel von Textfiguren

In dem gerade erwähnten relativ frühen, aber sehr wichtigen Interview von 1991 formuliert Jelinek gewissermaßen Programmatisches zu ihrer Literatur, und das klingt auch heute noch wie ein philosophisch-ästhetisches Manifest: „Ich wollte ja immer die Wahrheit hinter dem Schein oder die politische Geschichte hinter einem unschuldigen Bild hervorholen. Das ist das, was als roter Faden durch meine Texte hindurchgeht“[12], und Riki Winter kontert prompt: „Das war der Versuch, geschichtslose Bilder zu entmythologisieren“, ein ihrer Meinung nach „anachronistischer Versuch, mittels Literatur aufzuklären“[13]. Was wäre, wenn genau dies, auf der Folie der oben formulierten Thesen, gewissermaßen schon der Ur-Tabubruch wäre: Das „unschuldige […] Bild“ der Gesellschaft von sich selbst zu zerstören, indem man das archaisch darunter Liegende, die „Wahrheit“ als die „politische Geschichte“ hervorholt – man denke an die frühe programmatische Schrift Jelineks Die endlose Unschuldigkeit[14].

Dies alles wäre dann – hier lediglich anhand einiger Beispiele – an der sprachlichen Repräsentation-als-Distortion der „Frau in der Gesellschaft“ in ihrer Literatur zu untersuchen. Um auf das Stichwort von Riki Winter zurückzukommen – Aufklärung mittels Literatur –, was sie ja als „anachronistisch“ bezeichnet hatte: Aufklärung mag anachronistisch (idealistisch?) sein. Vor allem aber ist Aufklärung männlich konnotiert. Denn Aufklärung, also „die Wahrheit hinter dem Schein“ hervorzuholen, bedeutet philosophisch, die Wahrheit als „logos“, als Vernunft, zum Leuchten zu bringen – Jelineks „Wahrheit hinter dem Schein“ ist eine narzisstische Kränkung für die männliche Vernunft. Denn der logos ist göttlichen Ursprungs, und das Göttliche ist im Patriarchat ebenfalls männlich konnotiert, jedenfalls seit die Göttin allenfalls geduldet wurde als zänkische Ehefrau eines Gottes, die darüber hinaus auch noch ständig betrogen wurde. Der Gott nämlich war ein Vergewaltiger. Er konnte sich in einen Lorbeer, einen Stier, einen Schwan oder sonst etwas verwandeln und die begehrte Nymphe rauben, ein Euphemismus für Vergewaltigung, für die Unterwerfung der Frau als Sex-Objekt des Mannes (= des Gottes), und dem Beispiel des Gottes entsprechend zog man aus zum Frauen-Raub, sprich zu Massenvergewaltigungen. Das mag man als kulturelles Paradigma an der Schwelle zum Patriarchat abtun, wenn man denn überhaupt den Mythos ernst nimmt, vielleicht so, wie Rousseau z.B. und Freud das Inzesttabu als Beginn der Kultur werteten (als mehr oder weniger mythologisch-philosophische Spekulation). Ein Schelm aber, wem sich nun das Bild der öffentlichen Vergewaltigungen in Indien vor das innere Auge schiebt oder die Vergewaltigungen in den Sakristeien oder die schon erwähnten in den Kriegen oder die wenig Beachtung findenden häuslichen? Nein, kein Schelm, aber dann ein Verrückter, dem sich auch die Dinge ver-rücken und verschieben, weil das ja alles Ausnahmen sind? Das habe im Übrigen doch alles gar nichts miteinander zu tun (wenn man Ernst macht mit der Derrida’schen Dekonstruktion, also der – nicht nur – semantischen Verschiebungen der Bedeutungen, dann aber durchaus), schließlich sei das eine reine Mythologie, das andere Faktum und zudem in einem anderen Kulturkreis angesiedelt (Indien) oder ein Unfall? Das ist der Moment, in dem ich auf Freuds Zeitgenossenschaft mit den Menschen der Urzeit verweisen möchte, einerseits. Und verweisen möchte ich auch in diesem Zusammenhang auf Horkheimers und Adornos Dialektik der Aufklärung, den Umschlag von Aufklärung in Mythologie und umgekehrt: Die beiden sind sich sehr nah. Dass „die“ Frau, was ja auch Ethnologen in unterschiedlichen Ethnien untersucht haben – ich verweise auf Lévi-Strauss – in Vorzeiten Objekt von Raub und Tausch war – das scheint keineswegs gänzlich vorbei und jeweils nur ein Rückfall in die Barbarei als Unfall zu sein. Oder, noch schlimmer, es ist als archaisches Erbe irgendwo noch spukend in unseren Genen vorhanden (Freuds Zeitgenossenschaft, biologistisch) und jederzeit auslösbar durch welchen Impuls auch immer. Wer das alles als Spekulation verwerfen möchte, kann vielleicht nicht ganz ausschließen, dass die vielbeschworene kulturelle Prägung des Abendlandes durch das Christentum in Bezug auf die Frau einige Spuren hinterlassen hat, die auch die historische Aufklärung durch Kant beispielsweise, der allen Menschen, auch der Frau, die gleiche Vernunft zugestand, nicht auslöschen konnte; denn die Zuschreibung von „Natur“ an die Frau, von „Geist“ an den Mann ist ein metaphysischer (unbewusster?) Dualismus bis heute.

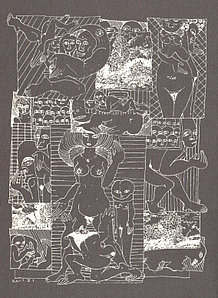

Wie also Vergewaltigungen in der Mythologie am Anfang des Patriarchats standen, so waren von Anfang an Vergewaltigungen der Frau im zeitgenössischen Patriarchat das Thema Elfriede Jelineks. Ob das im Rückgriff auf die Mythologie als Paradigma gesellschaftlich-politischer Phänomene von heute geschah oder eher als satirischer Zerrspiegel den Zeitgenossen vorgehalten wurde, soll hier nicht entschieden werden: Dies in der Ambivalenz zu belassen, ist der dekonstruktivistische Gestus des Analysierens überhaupt – der Text bleibt „Pharmakon“. Ist also, um ins Jelinek’sche Werk hinein zu springen, vielleicht sogar die Vorform des omnipotenten Papierfabrikbesitzes Hermann in Lust, der seinerseits der untote Prototyp des männlich-göttlichen Vergewaltigers der Mythologie ist, die allererst Sprache gewordene, sich ständig verändernde, „gemorphte“ Kunstfigur bei Elfriede Jelinek überhaupt, nämlich bukolit, den sie schon 1968 erfand, der aber erst 1979 erschien? Wenn bukolit zugleich von der „Etablierung und Aufhebung der Dichotomien in einem rationalismus-, d.h. hier patriarchatskritischen ästhetischen Programm“ spricht, so manifestiert sich das auch in erster Linie sprachlich, und zwar dadurch, dass „Metapher und Wortspiel ineinander über[gehen]“: Es findet ein sprachliches Morphing statt, das zugleich das Thema konstituiert, „wenn es von der Figur bukolit z.B. heißt, er ‚packte‘ ‚die frau in den gestreiften sack, der ihm als kravatte immer als tragsack diente‘ (5) […]: Es ist das Spiel mit der Redewendung jemanden in den Sack stecken, also jemandem überlegen sein, das die männliche Überlegenheit über die Frau schon metaphorisch-wortspielhaft entlarvt.“[15] Was aber Hans Christian Kosler zu bukolit herausstellt, erscheint mir als sehr wichtig und bezeichnend, wenn er, keineswegs ex negativo, sagt: „Was sich hinter diesem Wirbel aus Klamauk und Sexualität verbirgt, ist das Gegenteil von Leben. […] Hinter den hörbaren Fassaden dieser Wortakrobatik läuft lautlos eine Welt ab, die auf den trüben Ritualen der Kolportage, den Mechanismen und Klischees der Regenbogenpresse, der Melodramatik der Heimatfilme erbaut ist.“[16]

- Robert Zeppel-Sperl: Illustration. In: Jelinek, Elfriede: bukolit. hörroman. Berlin: Berliner Taschenbuchverlag 2005, S. 24

Hier ist sie, schon ganz früh im Jelinek’schen Werk – die Verbindung von Erniedrigung der Frau und ihrer Zombiisierung, die Herstellung eines Lebend-Toten als Stillstellung des Lebens in der Unterwerfung der Frau, der Natur überhaupt, der der Mann als Geist gegenübersteht. Als Lebend-Toter, als „Maschinen“mensch, als „organloser Körper“, dessen Name „Todestrieb“ ist, hängt der Maschinenmensch am Sozius der „Oberfläche“, „auf der die gesamte Produktion sich aufzeichnet“[17], sei dieser Sozius der Körper der Erde, der Frau oder das Kapital. Im Gespräch mit Riki Winter betont Jelinek einerseits, dass sie „nicht über reale Personen, sondern über Personen, wie sie sich als Sprachschablonen oder Sprachmuster materialisieren“ schreibe, aber das bedeutet auch, dass sie „die Frau nie als das bessere und höhere Wesen, als das sie die Frauenbewegung gerne sehen möchte,“ geschildert hat, „sondern eben als das Zerrbild einer patriarchalischen Gesellschaft, die sich ihre Sklaven letztlich anpaßt. […] Ich habe die Frauen sehr kritisch als die Opfer dieser Gesellschaft gezeigt, die sich aber nicht als Opfer sehen, sondern glauben, sie könnten Komplizinnen sein. Das ist eigentlich mein Thema“[18] – und es ist die Frage, ob das nicht in verschärftem Maße auch heute gilt, wo die Frauenbewegung praktisch tot ist und die Frauen geradezu darum kämpfen, Komplizinnen zu sein, indem sie verstärkt in die Zentralen der ökonomischen Macht vordringen möchten, in der Finanzwelt – einer tabuisierten Zone – eine Rolle spielen wollen, aber trotz der Tatsache, dass sie in mittleren Macht-Etagen vertreten sind, von der eigentlichen Macht ausgeschlossen sind (und das betrifft allein die westliche Welt, in der östlichen hat die Frau nur Macht – als Mutter). Ganz abgesehen davon, dass Jelinek ihr (aufklärerisches) Schreiben selbst als Tabuverletzung begreift („Für eine Frau ist das Schreiben ein gewalttätiger Akt, weil das weibliche Subjekt kein sprechendes ist. […] Wenn sie es doch tut, so ist das eine Überschreitung, eine Art aggressiver Akt“[19]) – und daran hat sich seit 1991 sicher nichts verändert –, so spitzt sie diese ihre These noch zu, indem sie sagt: „Frauen bestrafen sich ja selbst auch für ihre Überschreitungen. Die einzig gesellschaftlich sanktionierte Form weiblicher Machtausübung ist die Mutterrolle. Sobald das Werk einer Frau aggressiv und anklagend wird, wie meines, wird man zur Unperson“[20] – bis heute hat Jelinek damit zu kämpfen, aber vielleicht immer weniger (wie die Rezeption von FaustIn and out zeigt).

Besonders skandalisiert wurde Jelinek mit dem Roman Lust von 1989, der im Vorfeld als „weiblicher Porno“ bzw. als „Anti-Porno“ gehandelt wurde – das alles ist bekannt. Es wäre eine eigene Untersuchung wert, wieso die heute erscheinenden weiblichen Pornos wie z.B. Feuchtgebiete von Charlotte Roche oder die Shades of Grey-Romane von E. L. James alias Erika Leonard keineswegs skandalisiert werden, sondern im Gegenteil Millionenauflagen erzielen. Das liegt wohl kaum an der zeitlichen Distanz von etwa 20 Jahren, und vielleicht braucht es auch keine Untersuchung, weil die Antwort auf der Hand liegt: In diesen Bestseller-Romanen fehlt nicht nur jeglicher sprachliche Widerstand, sie bedienen darüber hinaus bereitwillig ideologische Klischees: So wird die Protagonistin von Shades of Grey, eine „naive und devote Frau“, „zum Spielball der sadomasochistischen Praktiken des stählernen und dominanten Mannes – und genießt ihre totale Unterwerfung. Eine archaische Sensation, die bis zur Eheschließung im dritten und bislang letzten Teil führt.“[21] Man sieht allein an diesem Beispiel, wie riesig, wie unüberbrückbar die Differenz zwischen Jelineks vermeintlichem „weiblichen Porno“ und den Pornos von heute ist. Jelineks Intention war es, eine weibliche Sprache für das Obszöne zu finden (als Gegenentwurf zu Batailles Die Geschichte des Auges). Es kann hier nicht um die gesamte Rezeptionsgeschichte von Lust gehen.[22] Das Leben Gertis, der völlig und bis zur Unkenntlichkeit angepassten Ehefrau eines ökonomisch wie sexuell überpotenten Mannes, einer satirisch-schablonierten Überhöhung, die aber keine pralle Götterfigur suggeriert, sondern eher eine vollkommen mechanisierte überdimensionierte sexuelle Marionette, die an ihren eigenen wirren Triebfäden zu hängen scheint und also auch vollkommen verzerrt agiert, ist das eines weiblichen Zombies: Sie kann sich der häuslichen wie dörflichen Gewalt (Vergewaltigungen auch durch Gendarmeriebeamte neben den Dauervergewaltigungen des Ehemanns) nicht entziehen. Ihre einzigen Versuche, zu entkommen sind der Alkohol, der sie in eisigen Nächten im Nachthemd durch die Gegend laufen lässt, ein Gespenst ihrer selbst, aber zugleich das gespenstische Bild der ohnmächtig leidenden, ausgelieferten Frau, die kein Subjekt ist, wie Jelinek sagt, weder ein sprechendes noch ein sexuelles noch ein ökonomisches. Natürlich kann man am Text dezidiert nachweisen, dass Jelinek alle Dichotomisierungen, die sie hier aufzubauen scheint, auch wieder unterläuft. Ein weiblicher Porno konnte Lust schon deshalb nicht sein, weil das Pornographische per se männlich ist, weil die Lust des Mannes am Obszönen daraus resultiert, dass die Frau Lust an der Erniedrigung hat: Die Projektion seiner Lust an der Vergewaltigung auf ihre vermeintliche Lust an der Vergewaltigung ist als Männerphantasie schon oft herausgearbeitet worden und hatte selbst einst hier die Rechtsprechung dominiert. Gerti ist der prototypische weibliche Zombie überhaupt, da sie sich nicht spürt, Lust nur ein einziges Mal empfindet (in der ersten Vereinigung mit Michael), die allerdings auch eine Vergewaltigung ist, wenn auch eine außer-eheliche, die ihr aber auch nicht fremd ist – die Gendarmeriebeamten. Die Lust bei der Frau – ein Zufallstreffer in einer Kette von Vergewaltigungen? Reflektiert Jelinek also modellhaft die historisch-mythologische, immer noch bestehende Unterwerfung der Frau unter das Patriarchat und zeigt damit in unerhört oszillierenden und gewaltsam verzerrten Sprachfiguren, dass die Zurichtung „der“ Frau über die Jahrtausende durch patriarchale Macht (sprich: Vergewaltigung) sie zu einer E.T.A. Hoffmann’schen „Olimpia“ gemacht hat, so dass „aus einer lebendigen Frau ein nur noch den Gesetzen der Mechanik gehorchender Automat gemacht wurde“ [23]? Dann wäre der Roman Lust neben allem, was er sonst noch ist, auch eine anthropologisch-literarische (Sprach-)Studie über den Ursprung der Frau im patriarchalischen Modus der Uneigentlichkeit – um mit Heidegger zu sprechen, was aber dadurch kompliziert würde, dass der Modus der Eigentlichkeit in eine goldene Urzeit verlegt würde (was rousseauhafte Züge hätte, allerdings als Umkehrfigur, also nicht als Beginn der Kultur, sondern der patriarchalen Barbarei; in diesem Sinne vielleicht doch eher als Parallelfigur, da ja auch bei Rousseau ein mit dem Beginn der Kultur verlorener goldener Urzustand, der Naturzustand nämlich, beschworen wird). Bleibt man bei Heideggers Möglichkeitsphilosophie, dann könnte sich die Frau aus ihrer Uneigentlichkeit zur Eigentlichkeit befreien, aber es ist die Frage, ob die Kindstötung am Schluss des Romans als symbolischer Mord am patriarchalischen System so viel Hoffnung mobilisieren kann. Dass Jelineks Übertretung, der Tabubruch also, auch darin besteht, dass sie in der Radikalität ihrer Sprache, ihrer Depersonalisierung, selbst da, wo die Figuren Personennamen tragen, in der Kompromisslosigkeit der Szenarien, die entweder in ihrer Vieldeutigkeit zu krassen vermeintlichen Eindeutigkeit liegen, der Verweigerung von Psychologie (und das heißt von Identifikation auf Seiten der LeserIn) und in der Versagung von so etwas wie Trost oder Hoffnung, den LeserInnen viel zumutet, lässt sich nur vermuten. „Die“ Frau will vielleicht nicht „die“ Frau sein (eine Absage an die Typisierungen und Schablonisierungen); „die“ Frau will ihrem Selbstverständnis nach nicht das Gebrauchsobjekt des Mannes, das Rädchen im Getriebe vollkommen männlich geprägter und dominierter Strukturen in der Gesellschaft sein: d.h. sie will sich keinen Zerrspiegel ihrer Stellung im Patriarchat vorhalten lassen? Genau dies ist womöglich die Jelinek’sche Überschreitung, weil sie die eigene Angepasstheit vor Augen führt und deshalb provoziert. Die eigene Angepasstheit als Lebend-tot-Sein in einer immer exzessiver digitalisierten, mechanisierten und immer virtueller werdenden Welt in Frage stellen zu sollen – das scheint der große Tabubruch Jelineks, die Überschreitung, die „die“ Frau abwehrt und „der“ Mann ebenso (aus Bequemlichkeit?) – lauter Freud’sche Abwehrszenarien. Der Einwand, dass doch die Jelinek’schen Szenerien in keiner Weise die mechanisiert-digitale Welt in der so kunstvoll wie künstlich mechanisierten Sprache spiegelten und schon gar nicht in den Figuren und der Geographie, da doch fast alles sich im dörflichen Milieu abspiele und die Figuren gerade jenseits einer medienkonformen Welt agierten, trifft gerade nicht ins Schwarze. Denn genauso gut oder schlecht lässt sich argumentieren, dass Jelinek mit der antibukolischen Antiidylle geradezu ins archaische Herz der Finsternis des „vorzeitlichen“ Zeitgenossen zielt, der unter medialer und digitaler Firnis die jahwistische Schöpfungsmythe[24] unablässig weiterspielt.

3. Groteske und Faschismuskritik als Tabubruch?

Für Jelinek war ihr Engagement für den Feminismus, als es ihn in seiner von der 1968er-Bewegung geprägten Form noch gab[25] – es gibt ihn heute gar nicht mehr –, eine politische Entscheidung, wie ja auch schon Riki Winter deutlich hervorhebt: Im selben Interview, angesprochen auf das Resignative ihres Stücks Totenauberg, bemerkt Jelinek, dass die politische Entwicklung der „Bewegung“, der sie sich „ja sehr lange verbunden gefühlt habe“[26], in ihr Enttäuschung ausgelöst habe, und diese Aussage vertieft sie sogleich zum Existenziellen: „Auch diese Lebenskatastrophe des Scheiterns an einem politischen Wollen hat mich zu dieser Betroffenheit, zu dieser Trauer, diesem Kummer gebracht. Das sind ja Empfindungen, die in meinen sonstigen Texten von Aggressivität, Wut und Haß überdeckt sind.“[27] Die von Aggressivität überdeckte Trauer und das Gefühl des Scheiterns werden bei Jelinek aber vor allem ausgelöst durch den „neuen Faschismus“ (der ja zeitgleich mit dem Interview besonders nach dem Fall der Mauer in Deutschland wieder virulent war), der hier in Zusammenhang mit Totenauberg verhandelt wird: „[…] die Herrschaft der Herrenmenschen. Ich sehe das auch in gewisser Weise wieder heraufdämmern, nur wird der neue Faschismus ein verwaschenerer und unspezifischer sein“[28]. Dass Dichter Propheten sind, ist ein alter Topos (man denke an Novalis’ „Poeten, Wahnsinnige, Heilige, Propheten“[29] oder „Der Sinn für Poesie hat nahe Verwandtschaft mit dem Sinn der Weissagung und dem religiösen, dem Sehersinn überhaupt.“[30]). Jelinek hat schon 2004 mit ihrem Text Wolken.Heim. Und dann nach Hause[31] die Schrecken dieses neuen Faschismus nach der sogenannten Wiedervereinigung und dem Zusammenbruch des Kommunismus prophetisch beschworen, die dann mit dem NSU und den zehn Jahre währenden Morden an ausländischen Mitbürgen, mit der sogenannten Zwickauer Zelle, ihre grausigste Bestätigung fanden. Was das mit der Stellung der Frau zu tun hat? Genau das ist der Tabubruch, dass Jelinek immer wieder darauf beharrt, bis hin zu FaustIn and out, dass Faschismus und Erniedrigung, Benachteiligung, Marginalisierung und Unterdrückung der Frau – kaum noch ein Thema seit dem Feminismus, der die Unterdrückung von Frauen, Juden und Schwarzen immer zusammen gesehen hatte – etwas miteinander zu tun haben, weil sie aus dem selben Geiste geboren sind. Diese Radikalität in dem Zusammenführen dessen, was zusammen gehört, ist vielen Menschen fremd, weil sie den Faschismus der Historie zuschlagen, die vergangen sei (trotz NSU), mit der das Frauenproblem zudem nichts zu tun habe.

- David Henry Friston: Carmilla (Laura in bed), 1872

In Jelineks Farce von 1992 Krankheit oder Moderne Frauen. Wie ein Stück sind ihre „papiernen“ weiblichen Figuren (die weiblichen und z.T. die männlichen Figuren sind der Literatur entnommen, Emily dem Roman Wuthering Heights von Emily Brontë, Carmilla einer Vampirerzählung von Le Fanu), die aber kein bisschen papieren sind[32], sondern Sprache gewordene Prototypen männlicher wie weiblicher mentaler Welten und gesellschaftlicher Situiertheiten, Bewohnerinnen eines surrealen Zombie- und Gespensterreiches, das einen eindeutigen Herrscher hat, nämlich den Phallogozentrismus in der Gestalt des Arztes für Zahn- und Frauenheilkunde (Zähne sind ein uraltes Symbol für sexuelle Potenz wie auch Waffenmacht) Dr. Heidcliff und des Steuerberaters Hundekoffer, Carmillas Ehemann: Sie beide sind Vertreter des göttlich-rationalistischen Logos („Der Himmel befindet sich oben, in der Verlängerung meiner Körperachse“[33]), und sie sind die „faschistische Perversion“[34] der „Werte“ von hierarchischen Oppositionen wie Geist (Mann) vs. Natur (Frau), Ordnung (rationalistisch-metaphysich-männlich) vs. Unterordnung (weiblich), Kapital (Mann, Steuerberater) vs. Abhängigkeit (Frau) – diese hierarchische Dualisierung ließe sich entsprechend fortsetzen. In Carmillas Worten scheint sich die Stellung der Frau im rationalistisch geprägten (Descartes!) Patriarchat am stärksten zu verdichten: „Ich bin krank, daher bin ich“[35]. Das wird sogar noch zugespitzt, wenn Carmilla sagt: „Ich bin krank, und es geht mir gut. Ich leide, und ich fühle mich wohl“[36]: Im Vampir-Sein haben sich die Frauen nicht nur eingerichtet, sie genießen eine gewisse Macht im Leiden, einen Leidens-Stolz wie andere ihren Sündenstolz, und schlagen intellektuelle Haken, die neue Perspektiven öffnen: „Natur bin ich, erinnere daher oft an Kunst“[37]. Oder wenn Emily in Anspielung an den biblischen Jahwe sagt: „Ich bin der Anfang und das Ende“[38], imaginiert sie sich wie die Männer in eine Gottgleichheit. Aber Jelinek geißelt jede Art von angemaßter Gottähnlichkeit, auch weibliche, und es ist wiederum Emily, die wie Franziska Jordan in Der Fall Franza[39], die vor den faschistischen Machenschaften ihres Mannes in die Wüste geflohen ist, sagt (was Franza im Roman tut): „Ich gehe jetzt mit der Stirn gegen den Stein einer Pyramide schlagen“[40].

- Plakat zu William Wylers Film "Wuthering Heights", 1939

Carmilla wird im Stück zu einer untoten Medea (und zugleich einer umgekehrten Bacchantin, die nicht rauschhaft, sondern faschistisch-bürokratisch tötet): „Ich habe jetzt schon zwei, nein, drei meiner Kinder umgebracht. Ich bin eine kaufmännische Angestellte gewesen. Ich verwalte das, was die Toten besitzen“[41]. Als sie merken, dass ihre Männer sie mit Kreuzen und Pfählung (Bram Stoker’s Dracula) „zur Strecke bringen“ wollen, denn „Christ sein, das heißt gegen den Vampir als Prinzip sein. Der Christ darf kein Blut trinken, das einem anderen gehört als seinem Vorgesetzten“[42], setzen sie sich zur Wehr. Der maskuline Faschismus aber bleibt ungebrochen, wenn er auch sprachlich als Stammeln gebrochen wird: „Unsere Ehren heißen Treue. Unser Pflicht das Gericht“[43].Wirklich lauter Tabubrüche? Blasphemie? Diffamierung aller Männer als Faschisten? Diffamierung der Frau als Kindsmörderin? Oder vielmehr Schauerromantik, witzig-groteske Übertreibung, die doch, da aus Literatur gemacht, letztlich allenfalls die Frau in der Kunst, die Frau als Künstlerin zum Sujet gemacht hat? Vielleicht ist „die“ Frau selbst das Tabuthema, und die Gesellschaft (hier in Form der männlichen Feuilletonkritik[44]) reagiert empört, gerade weil sie, ganz wie Freud es gesagt hat, eine unbewusste Schuld in Bezug auf die Frau abwehren muss, denn noch immer ist die Frau „homo sacer“, zerfällt in das metaphysisch-dichotomische Bild der lichten Heiligen (der Mutter) auf der einen, der dunklen Hure auf der anderen Seite. Zumindest damals, in den 1980er Jahren? Im Nachwort zählt Ute Nyssen einige der Tabubrüche auf (Geburt, Mord, Desavouierung der Gottähnlichkeit des Mannes) und bemerkt speziell zum Künstlerinnendrama: „Das Drama der Künstlerin rüttelt viel heftiger an allen Festen bisheriger Vorstellungen von sozialen Rollen als das Drama des Künstlers, lebt die Künstlerin doch nicht nur im Widerspruch zur Gesellschaft und deren Herrschaftsstrukturen […], sie lebt […] auch im Widerspruch zu dem, was bislang der Begriff der ‚Natur‘ umfaßte“[45].

- Frankfurter Rundschau, 16.2.1987

Zu Recht verweist Ute Nyssen darauf, dass man allen „Horror“ und alle „Blutigkeit“ von Krankheit oder Moderne Frauen „als bekannt oder degoutant abtun [könnte], wenn nicht durchgängig in allen Stücken eine dramatische Sprachmächtigkeit überzeugte, die man ganz gelassen der eines Kleist an die Seite stellen kann“[46]. „[I]ch überschreite mit meiner Sprache, es ist eine Sprache der Überschreitung“[47] – so auch Jelinek bei Riki Winter. Die Frau als sprachmächtige Schöpferin – das ist vielleicht die größte Anmaßung, der ultimative Tabubruch überhaupt. Denn Schöpfung ist Männersache und die weibliche beschränke sich auf das Gebären. Das gilt wohl bis heute. Es wäre dann also nicht die Sprache allein (mit der auch Kleist auf Unverständnis der Zeitgenossen stieß)? Es ist vielleicht auch die Form? Weibliches Künstlertum, Sprachmächtigkeit, das Innovative in der Kunst qua Form, was die Frau als Werkschaffende noch anstößiger macht: Alles trifft bei Elfriede Jelinek zu, alles trifft bei ihr zusammen.

Noch einmal zur Satire, Groteske, den permanenten Pervertierungen, die sich natürlich alle sprachlich manifestieren. Also zur Form. Ist die Satire deshalb so provokant, weil in ihr die „Realität“ nicht transzendiert oder transformiert wird z.B. wie in der phantastischen Literatur, sondern als (verzerrter) Referenzkörper sehr genau erkennbar bleibt? Hier kann nicht die Satire als Gattung aufgearbeitet werden, und da ich mich nun, aufgrund der zeitlichen Nähe der ausgewählten Texte, so häufig auf Kurt Bartsch und Günther Höfler bezogen habe, verweise ich in diesem Kontext besonders auf die Ausführungen von Konstanze Fliedl[48], die auf dem Wirklichkeitsanspruch der Jelinek’schen Texte beharrt und Eva Meyer zurückweist, die behauptet, es könne in Krankheit oder Moderne Frauen keine Rede sein „von wirklichen Wesen, die damit ihr Authentischsein unter Beweis stellen“[49]. Aber Fliedl betont auch die „Doppeldeutigkeit von Jelineks Haltung“[50] einerseits, ihr Lavieren andererseits: „Das Postulat einer von der Realität abgekoppelten Autonomie des Zeichens und das kritische Engagement ihres Schreibens vertragen sich nicht immer“[51]. Ich vertrete keineswegs die Position, dass Jelineks Texte von der Realität abgekoppelt seien, ganz im Gegenteil; und auch mit der Derrida’schen Dekonstruktion lassen sich zeichentheoretisch solche Behauptungen kaum aufrechterhalten. Wenn Derrida sagt, es gebe kein „Textäußeres“[52], so ist das sicher verwirrend und provokant, lässt sich aber entschärfen, wenn man „Text“ durch „Kontext“ substituiert, was dann wieder semantische Kontexte in der Verschiebung der semantischen Bedeutungen meint, aber auch den Kontext eines Realitätsreferenten – das liegt in der Ökonomie des Supplements bei Derrida: „Es hat immer nur Supplemente, substitutive Bedeutungen gegeben, die ihrerseits nur aus einer Kette aus differentiellen Verweisen hervorgehen können, zu welchen das ‚Wirkliche‘ nur hinzukam, sich lediglich anfügte, wenn es – ausgehend von einer Spur […] usw. – Bedeutung erlangte.“[53] Das Wirkliche ergänzt und ersetzt den Mangel, den grundsätzlichen Mangel, an Präsenz (gedacht als stabiles Signifikat). Damit will ich es an dieser Stelle genug sein lassen. Besteht denn das „Dilemma“ der Jelinek’schen Texte wirklich in dem Mangel an Realität, so dass die Zuschauer sich und das Karikierte, Groteskisierte, satirisch Verzerrte nicht wiedererkennen könnten?

- Oberösterreichische Nachrichten, 24.4.1990

Zeigen die Reaktionen der Feuilletonkritiker und heute der Poster und Blogger nicht ganz im Gegenteil, dass sie sehr genau wissen, um was es geht, dass sie sich „ihre“ Wirklichkeit aber nicht entstellen lassen wollen – will sagen, dass sie die in der Verzerrung der Wirklichkeit aufscheinende Wahrheit der wirklichen Verhältnisse nicht sehen wollen, aus welchen Gründen auch immer? Aber bei all dem sollte dies nicht vergessen werden: „Daß die Lesbarkeit eines Textes durch die Unlesbarkeit eines Geheimnisses strukturiert sei, das heißt die Unzulänglichkeit eines bestimmten intentionalen Sinns oder eines Besagen-Wollens im Bewußtsein der Personen und a fortiori in demjenigen des Autors, der, in dieser Hinsicht, in einer dem Leser analogen Situation bleibt?“[54] Humor, Persiflage, Satire, Groteske, Witz: Wenn ich hier Novalis zitiere, verweise ich darauf, dass schon Schlegel im Athenäums-Fragment Nr. 116 „den Witz poetisieren“[55] will. Also Novalis: „In heitern Seelen gibt’s keinen Witz. Witz zeigt ein gestörtes Gleichgewicht an: er ist die Folge der Störung und zugleich das Mittel der Herstellung.“[56] Jelinek zeigt in ihrer Literatur das „gestörte Gleichgewicht“ in der Gesellschaft an; und das „Mittel der Herstellung“ ist womöglich (wenn es das gibt) genau die Tatsache, dass sie das zeigt und wie sie es zeigt – indem sie nämlich die Diskurse von Weiblichkeit unterläuft, die Form des klassischen Theaters zugunsten der antiken Tragödie (oder der Textflächen) aufkündigt und „stereotype Welten“ überbietet, so dass „ihre Figuren immer monströser werden und selbst jegliches „Blut“ im Sinne eines Lebenssaftes […] verlieren.“[57] Im „Wie“ mehr als im „Dass“ wird für manche Rezipienten die Ambivalenz beschlossen bleiben und das Material für Tabubrüche aller Art: Bei denen vor allem, die auf Psychologie, Identifikation und Katharsis setzen. In der Katharsis sieht aber Jelinek gerade die Perpetuierung der politischen Verhältnisse. Was sie in Bezug auf ihr Stück zu der Katastrophe von Fukushima, Kein Licht., sagt, gilt auch für die frühen und mittleren Werke: „Ich will diese Abreaktion nicht, auch nicht eine Katharsis, damit die Menschen von Furcht und Schrecken befreit werden können. […] Den Zuschauern schmeiße ich das hin, um eine Abwehr zu durchbrechen, die sie vor den wahren Zuständen abschirmt.“[58] Ist das der eigentliche, der ultimative, der schlimmste Tabubruch überhaupt?

- Johann Wolfgang von Goethe: Erscheinung des Erdgeists, o. J

Das 2010 veröffentlichte „Sekundärdrama“[59] zu Goethes Urfaust – FaustIn and out – weist eine große thematische und strukturelle Verwandtschaft mit Krankheit oder Moderne Frauen auf: Es sind Untote, Zombies, die sprechen, und sie befinden sich im Kerker, im Keller, wörtlich und bildlich, nämlich im Keller bzw. Kerker der Gesellschaft. Und wie in Krankheit oder Moderne Frauen pfropft Jelinek fiktiven Figuren (hier: Gretchen, Faust, Mephisto) zeitgenössische auf, d.h. stülpt sie den Goethe’schen Figuren über, montiert sie in den Goethe’schen Kontext hinein, der dadurch greller und neu ausgeleuchtet wird, mit dem Unterschied, dass es in FaustIn and out noch lebende und aus den Medien einer breiten Öffentlichkeit bekannte Personen, lebende Untote, sind. In den seriellen „Einpersonenchören“ von FaustIn 1 und 2 und GeistIn 1 und 2, werden verschiedene Stimmen verflüssigt, gemixt und gesampelt, aber deutlich zu erkennen ist die Stimme von Elisabeth Fritzl, die sieben Jahre im Keller des Einfamilienhauses verbrachte, in dem ihr Vater mit der Familie wohnte, während er mit ihr im Keller weitere sieben Kinder zeugte, wovon eines starb und dort verbrannt wurde. Klar zu erkennen ist auch die Stimme von Natascha Kampusch, die ebenfalls jahrelang von ihrem Entführer im Keller seines Einfamilienhauses missbraucht und gefangen gehalten wurde. Wieder andere Gretchen-Untote sind prekär Beschäftigte, die wegen geringfügigen Diebstahls entlassen wurden und psychisch krank und von allen verlassen aus dem Leben fielen, in ihren Wohnungen eingesperrte Harz IV-Empfängerinnen: „In den Stimmen dieser Chöre wiederholt sich gespenstisch die biblische Geschichte von der Frau als ‚Sekundärwesen‘ aus der Rippe des ‚Menschen‘ (engl. Man: Mensch, Mann), die dem Manne (auf perverse, erniedrigende Weise) dienen soll – das verdrängte Erbe des religiös fundierten, ökonomisch zementierten Patriarchats“[60] –, sie wiederholt sich hier wie in Krankheit oder wie bei den Lebend-Toten in Lust. Nicht immer gibt es klar zäsurierte Übergänge von Opfer zu Täter und umgekehrt, das oszilliert zuweilen wie die Stimmen selbst. Wer das Verdrängte, das Untote einer Gesellschaft heraufbeschwört, tut immer etwas Gefährliches, er begeht einen Tabubruch, denn, so Anselm Kiefer: „Wer etwas Verdrängtes nach oben bringt, kann nicht genau wissen, wie es ausgeht.“[61] Kann man aber in einem solchen Fall von Tabubruch sprechen, wenn die Medien voll von Berichten und Kommentaren waren, die digitale Welt die Ereignisse, bevor sie Literatur wurden, in alle Richtungen wendete? Als das Stück auf die Bühne kam, schien der Furor, der die früheren Veröffentlichungen begleitet hatte, verebbt, die Regisseure erhielten überwiegend Lob, und Jelinek erhielt es auch. Marcus Hladek schreibt der Frankfurter Inszenierung von Julia von Sell einen „grausigen Witz“ (siehe Novalis) zu, betont den „primären Charakter“[62] des Stückes, was auch andere tun, die meinen, dass Jelinek es getrost mit Goethe aufnehmen könne.[63] Also weit weg vom Tabubruch. Denn wenn schon die Realität das hochschwemmt, was in den Kellern der „idyllischen“ Häuser alles geschieht (und in den Bordellen in Thailand und sonst wo), dann kann die Literatur kein Tabu mehr brechen. Ist sie das nun endlich, die Realitätsnähe, die der Zuschauer braucht und die hier nicht einmal unter einer Satire oder Groteske noch sichtbar bleiben müsste, um aufrütteln zu können? Die Realität hätte Jelineks Literatur der verdrängten Gespenster der Gesellschaft eingeholt, und ihre Satire erstreckte sich in FaustIn and out nur noch auf die ökonomisch gut abgefederten bürgerlichen Frauen, die ständig zum Arzt laufen, der aber bei ihnen nichts findet? Nein, die Satire im Stück lässt sich nicht brav portionieren. Der Arzt aber, der nach Novalis jeder Dichter ist („Der Poet ist also der transzendentale Arzt“[64]), ist auch Arzt an der Gesellschaft, Diagnostiker und vielleicht Heiler, so dass für FaustIn and out gilt:

Die männlichen GeistIn- und FaustIn-Stimmen sind die Revenants des Verdrängten. Und während sie [Jelinek] diese Stimmen nur finanzmarkttauglich wiederaufbereiten muss, weil auch schon Faust und Mephisto nicht gedecktes Papiergeld in Massen zum Spielfeld des Imaginären machten, erhellt sie das Psychisch-Imaginäre, das narzisstische Allmachtspotenzial im psychoanalytischen Paradigma (das Religionsgespräch, zweiter Teil). Die Verlierer des paranoiden Gotteswahns, die Gretchen-Untoten, die Besiegten und Vernichteten einer langen patriarchalisch-hybriden Gotteswahn-Historie, liegen noch immer am Boden (auch wenn viele den großen Fortschritt beschwören), sind noch immer im Keller, nahe der Erde, nahe der „Natur“, der „Materie“, die sie immer noch „sind“, immer noch unterworfen dem göttlich-männlichen „Geist“, der heute Mann bzw. Markt heißt.[65]

Nur dass das eben heutzutage kein Tabubruch mehr ist, sondern akzeptierter Tatbestand?

19.11.2013

Bärbel Lücke Studium der Germanistik und Anglistik an den Universitäten Köln, Münster und München. Promotion über Elfriede Jelineks Oh Wildnis, oh Schutz vor ihr im Lichte des französischen Strukturalismus und Poststrukturalismus. Veröffentlichungen u.a. zu Braun, Hein, Menasse, Strauss. Diverse Publikationen zu Elfriede Jelineks Stücken (u.a. Jelineks Gespenster) und Romanen (Neid. Privatroman).

Anmerkungen

[1] Vgl.: Tabu. http://de.wikipedia.org/wiki/Tabu (5.11.2013).

[2] N. N.: Tabu. In: Meyers Lexikonredaktion (Hg.): Meyers großes Taschenlexikon. Bd. 22: Spol-Talk. Mannheim: Meyer 2003, S. 7370.

[3] Freud, Sigmund: Sigmund Freud Studienausgabe. Bd. 9: Totem und Tabu. Frankfurt am Main: Fischer 2000, S. 295.

[4] Ebd., S. 298.

[5] Ebd., S. 311. Vgl. zum Begriff „sacer“: Agamben, Giorgio: Homo sacer. Die souveräne Macht und das nackte Leben. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2002.

[6] Freud, Sigmund: Sigmund Freud Studienausgabe. Bd. 9: Totem und Tabu, S. 311.

[7] Vgl.: Derrida, Jacques: Platons Pharmazie. In: Derrida, Jacques: Dissemination. Wien: Passagen Verlag 1995, S. 69-190. „Pharmakon“ ist bei Derrida „jenes gefährliche Supplement“ (S. 123), und er fragt selbst: „Warum ist das Supplement gefährlich?“ Die Antwort lautet: „Das Supplement ist hier nicht, ist kein Seiendes (on). Doch genausowenig ist es ein schlichtes Nicht-Seiendes (mē on). Sein Gleiten entzieht es der einfachen Alternative der Anwesenheit und Abwesenheit“ (S. 122).

[8] Ebd., S. 161.

[9] Freud, Sigmund: Sigmund Freud Studienausgabe. Bd. 9: Totem und Tabu, S. 298.

[10] Derrida, Jacques: Platons Pharmazie, S. 161.

[11] Winter, Riki: Gespräch mit Elfriede Jelinek. In: Bartsch, Kurt / Höfler, Günther A. (Hg.): Elfriede Jelinek. Graz: Droschl 1991 (= Dossier 2), S. 9-19, S. 9-10.

[12] Ebd., S. 11.

[13] Ebd., S. 11-12.

[14] Vgl.: Jelinek, Elfriede: Die endlose Unschuldigkeit. Schwifting: Schwiftiger Galerie Verlag 1980, S. 49-82.

[15] Lücke, Bärbel: Elfriede Jelinek. Paderborn: Fink 2008 (= UTB 3051), S. 20.

[16] Kosler, Hans Christian: Bukolit in der Bakalitwelt. In: Bartsch, Kurt / Höfler, Günther A. (Hg.): Elfriede Jelinek, S. 192-194, S. 194.

[17] Deleuze, Gilles / Guattari, Félix: Anti-Ödipus. Kapitalismus und Schizophrenie I. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1995, S. 14 und 16.

[18] Winter, Riki: Gespräch mit Elfriede Jelinek, S. 13.

[19] Ebd., S. 14.

[20] Ebd., S. 15.

[21] N. N.: Fifty Shades of Grey. Sex sells – die sechs Geheimnisse von „Shades of Grey“. http://www.focus.de/kultur/vermischtes/fifty-shades-of-grey-sex-sells-die-sechs-geheimnisse-von-shades-of-grey_aid_944620.html (11.11.2013), datiert mit 20.3.2013.

[22] Dazu verweise ich auf die Ausführungen zu Lust in: Lücke, Bärbel: Elfriede Jelinek, S. 81-88.

[23] Weber, Anna: Sandmann und Olimpia. In: Bartsch, Kurt / Höfler, Günther A. (Hg.): Elfriede Jelinek, S. 228-234, S. 233.

[24] Vgl.: Jahwist. http://de.wikipedia.org/wiki/Jahwist (11.11.2013).

[25] Vgl.: Münch, Theresa: „Frauen sind unzufrieden“. Umfrage zur Gleichberechtigung: Ärger über ungleichen Lohn und fehlende Unterstützung durch Merkel. In: Stader Tageblatt, 28.8.2013: „Doch reicht das schon für eine neue Frauenbewegung? Nein, meint die Berliner Frauenforscherin Ulla Bock. Zwar seien junge Frauen sensibel geworden und kämpften für ihre Interessen. […] Es fehle das Wir-Gefühl der 70er Jahre, der gemeinsame Nenner der unterschiedlichsten Frauen-Interessen.“

[26] Winter, Riki: Gespräch mit Elfriede Jelinek, S. 19.

[27] Ebd., S. 19.

[28] Ebd., S. 18.

[29] Novalis: Werke in einem Band. Hamburg: Hoffmann und Campe 1966 (= Campe-Klassiker), S. 407.

[30] Ebd., S. 415.

[31] Vgl.: Jelinek, Elfriede: Wolken.Heim. Und dann nach Hause. In: manuskripte 166 (2004), S. 28-33. Vgl. dazu: Lücke, Bärbel: Der (deutsche) Geist und sein Gespenst. Elfriede Jelineks „Wolken. Heim“ und „Wolken. Heim. Und dann nach Hause“ In: Lücke, Bärbel: Jelineks Gespenster. Grenzgänge zwischen Politik, Philosophie und Poesie. Wien: Passagen Verlag 2007, S. 11-73.

[32] Vgl. dazu Dagmar von Hoff, die sagt, Jelinek „treibt die Entkernung ihrer Figuren voran und montiert verschiedene Trivialpartikel, Literatur-, Medien- und Theoriediskurse zu einem neuen Textgewebe, das von ihren quasi toten dramatischen Figuren nachgeplappert wird“ (Hoff, Dagmar von: Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte oder Stützen der Gesellschaften; Clara S.; Krankheit oder Moderne Frauen. In: Janke, Pia (Hg.): Jelinek-Handbuch. Stuttgart: Metzler 2013, S. 131-137, S. 135.).

[33] Jelinek, Elfriede: Krankheit oder Moderne Frauen. Wie ein Stück. In: Jelinek, Elfriede: Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte oder Stützen der Gesellschaften. Clara S. musikalische Tragödie. Burgtheater (hg. v. Ute Nyssen). Krankheit oder Moderne Frauen (hg. v. Regine Friedrich). Mit einem Nachwort von Ute Nyssen. Reinbek: Rowohlt 1992 (= rororo 12996), 191-265, S. 194.

[34] Lücke, Bärbel: Elfriede Jelinek, S. 118.

[35] Jelinek, Elfriede: Krankheit oder Moderne Frauen. Wie ein Stück, S. 232.

[36] Ebd., S. 233.

[37] Ebd., S. 195.

[38] Ebd., S. 196.

[39] Bachmann, Ingeborg: Der Fall Franza. In: Bachmann, Ingeborg: Werke. 3. Bd.: Todesarten: Malina und unvollendete Romane. München: Piper 1983, S. 339-482.

[40] Jelinek, Elfriede: Krankheit oder Moderne Frauen. Wie ein Stück, S. 196.

[41] Ebd., S. 234.

[42] Ebd., S. 235.

[43] Ebd., S. 247.

[44] „Krankheit oder Moderne Frauen wurde 1987 […] am Schauspiel Bonn uraufgeführt […]. Angesichts dieses Stückes aber registriert Regine Friedrich in ihrem treffenden Nachwort zur ersten Buchausgabe 1987 ein ‚Kampfvokabular‘ vieler männlicher Kritiker, das in dem Diktum ‚Abnormität‘ […] eine exemplarische Zuspitzung fand.“ (Nyssen, Ute: Nachwort. In: Jelinek, Elfriede: Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte oder Stützen der Gesellschaften, S. 266-285, S. 281.)

[45] Ebd., S. 283.

[46] Ebd., S. 284.

[47] Winter, Riki: Gespräch mit Elfriede Jelinek, S. 16-17.

[48] Fliedl, Konstanze: „Echt sind nur wir!“ Realismus und Satire bei Elfriede Jelinek. In: Bartsch, Kurt / Höfler, Günther A. (Hg.): Elfriede Jelinek, S. 57-73.

[49] Ebd., S. 60.

[50] Ebd., S. 71.

[51] Ebd., S. 70.

[52] Derrida, Jacques: Grammatologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1992, S. 274.

[53] Ebd., S. 274-275.

[54] Derrida, Jacques: Falschgeld. Zeit geben I. München: Fink 1993, S. 195.

[55] Schlegel, Friedrich: Athenäums-Fragment Nr. 116. In: Schlegel, Friedrich: Kritische Ausgabe. Bd. 2: Charakteristiken und Kritiken I (1796-1801). Paderborn: Schöningh 1967, S. 182-183, S: 182.

[56] Novalis: Werke in einem Band, S. 331.

[57] Hoff, Dagmar von: Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte oder Stützen der Gesellschaften; Clara S.; Krankheit oder Moderne Frauen, S. 135.

[58] Thiele, Rita: „Was geschehen ist, wird man uns schon sagen… Aber wir spielen, wir spielen.“ In: Programmheft des Schauspiel Köln zu Elfriede Jelinek Kein Licht., 2011.

[59] „Für den Theaterbetrieb möchte ich, als neue Geschäftsidee, vermehrt auch Sekundärdramen anbieten, die dann kläffend neben den Klassikern herlaufen sollen […], jetzt ist also der ‚Urfaust‘ dran“ (Jelinek, Elfriede: Anmerkung zum Sekundärdrama. a-e-m-gmbh.com/wessely/fsekundaer.htm (11.11.2013), datiert mit 18.11.2010 (= Elfriede Jelineks Website, Rubriken: Archiv 2010, zum Theater)).

[60] Lücke, Bärbel: Faust und Margarethe als Untote. Zu Elfriede Jelineks „FaustIn and out. Sekundärdrama zu Urfaust“ – offene/verdrängte Wahrheiten in freiheitlichen Zeiten. In: JELINEK[JAHR]BUCH. Elfriede Jelinek-Forschungszentrum 2012, S. 23-62, S. 26.

[61] Kiefer, Anselm: Ich überlebe nur – und unterhalte mich dabei. In: Reder, Christian (Hg.): Lesebuch Projekte. Ausbrüche in die Ferne. Wien: Springer 2006 (= Edition Transfer), S. 66-83, S. 72.

[62] Hladek, Marcus: Faust in Kampfchauvi-liebt-Baumarkt-Lesart. http://www.nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=7284%3Afaustin-and-out-julia-von-sell-inszeniert-elfriede-jelineks-sekundaerdrama-zu-urfaust-am-schauspiel-frankfurt&catid=83&Itemid=1 (11.11.2013)

[63] Vgl.: Weinzierl, Ulrich: Männer, in denen immer auch der Teufel steckt. In: Die Welt, 10.3.2012.

[64] Novalis: Werke in einem Band, S. 414.

[65] Lücke, Bärbel: Faust und Margarethe als Untote. Zu Elfriede Jelineks „FaustIn and out. Sekundärdrama zu Urfaust“ – offene/verdrängte Wahrheiten in freiheitlichen Zeiten, S. 59.

ZITIERWEISE

Lücke, Bärbel: TABU:BRUCH. Krankheits- und Untoten-Metaphern in Bezug auf „die“ Frau als Tabubruch bei Elfriede Jelinek. https://jelinektabu.univie.ac.at/moral/koerper-und-frau/baerbel-luecke/ (Datum der Einsichtnahme) (= TABU: Bruch. Überschreitungen von Künstlerinnen. Interkulturelles Wissenschaftsportal der Forschungsplattform Elfriede Jelinek).

Elfriede Jelinek

Texte - Kontexte - Rezeption

Universität Wien

Universitätsring 1

1010 Wien

T: +43-1-4277-25501

F: +43-1-4277-25501